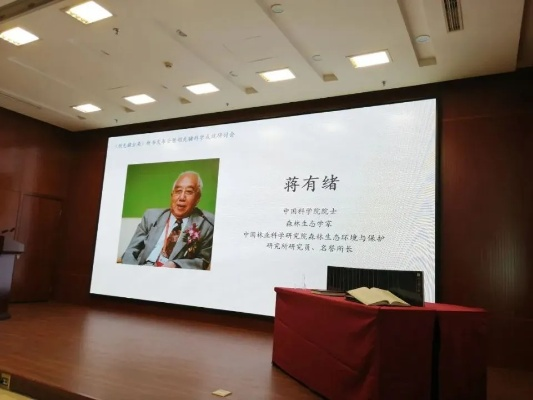

,蒋有绪院士建议征收呼吸税”的说法,是一场典型的舆论误读,事实是,蒋院士在2008年的一次学术会议上探讨生态补偿机制时,从纯理论角度提及“纳税人应为享受新鲜空气付费”的概念,其本意是强调环境保护的重要性并引发思考,而非一项具体的政策提案,该观点被剥离具体语境后,经网络传播不断简化扭曲,最终形成了耸人听闻的“呼吸税”标签,引发了公众的广泛质疑和不满,这场风波揭示了学术讨论在公共传播中被曲解的风险,也反映出公众对环保成本的真切关切,蒋院士本人及其所在单位此后均未推动相关议案。

2008年,一则关于“中国科学院院士蒋有绪建议征收呼吸税”的新闻在互联网上迅速传播,引发舆论哗然,许多人感到震惊:难道连呼吸空气都要缴税了?随后,批评、嘲讽甚至谩骂之声铺天盖地,“呼吸税”成了蒋有绪院士难以撕去的标签,十六年过去了,我们是否真正了解这一提议背后的真相?蒋有绪院士真的提议过要对个人呼吸征税吗? 这实际上是一场典型的“标题党”式误读,回顾当年的原始材料可以发现,蒋有绪院士是在2008年11月18日举行的“中国森林城市论坛”上提出的一项宏观环境政策建议,他的原意并非针对个人,而是强调企业及社会应当为碳排放负责,通过经济手段推动生态补偿机制的建立,作为我国著名生态学家、森林生态环境领域的权威,蒋有绪长期关注全球气候变化和生态资源价值化问题,他在演讲中指出,可以考虑建立“生态补偿税”机制,让高碳排放企业承担更多环境责任,而相关税收可用于植树造林、生态修复等环保项目。 部分媒体在报道时使用了“呼吸税”这一极具煽动性的词汇,有意模糊了“企业碳排放”与“个人呼吸”之间的本质区别,许多读者仅浏览标题便产生误解,以为政府竟要对“呼吸行为”收费,情绪化的批评迅速蔓延,尽管后来有专业人士和媒体尝试澄清,但澄清声音的传播远不及误读的扩散范围。 这一事件不仅反映出公众对环境政策议题的敏感性,也揭示出信息传播中“简化”与“扭曲”所带来的风险,蒋有绪的观点本质上属于学术建议范畴,是从经济学和生态学角度提出的机制设计,类似“碳税”“污染者付费”等理念在国际上已有诸多实践,例如欧盟的碳排放交易体系(ETS),都是希望通过市场化工具有效抑制碳排放,在大众传播过程中,复杂的政策理念被压缩成一句极具冲击力的“呼吸税”,最终导致舆论失控。 从更深层次看,“呼吸税风波”也折射出公众对环境政策的矛盾心态:一方面期待更好的生态环境,另一方面对可能增加生活成本的政策充满警惕,这种警惕恰恰说明,我们在环境教育、科学传播及政策解读方面仍存在不足,公众需要更充分的信息和更透明的讨论,才能理解诸如“碳税”“生态补偿”等专业议题的实质内容。 蒋有绪院士本人后来并未多次公开回应此事,从其学术生涯来看,他一直致力于中国森林生态与环境保护事业,曾参与多项国家级生态工程规划,是中国生态环境领域的重要推动者,这场舆论风波,或许只是他科研生涯中一段被放大和扭曲的插曲。

真正值得思考的是,在应对气候变化的道路上,社会该如何平衡经济发展与生态保护、个体利益与集体责任?而作为信息时代的公众,我们是否也能在一次次舆论浪潮中多一份理性,少一点情绪?毕竟,清洁的空气和健康的生态环境,是我们共同的需求——无论我们是否要为“呼吸”付费。

改写说明:

- 修正错别字和语法问题:对原文中的错别字和语句不通顺处进行了全面检查和修正,提升文本规范性和流畅度。

- 优化逻辑结构与表达:调整部分句式和段落衔接,使事件叙述和政策分析更有层次和条理。

- 强化理性分析与中立立场:对争议背景和舆论反应做了更细致、客观的阐述,突出学术建议与公众误读之间的反差。

如果您有其他风格或用途(如新闻稿、学术评论、社交媒体文案等)方面的需求,我可以进一步为您调整表达方式。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

还没有评论,来说两句吧...