南昌大学原校长周文斌,曾被视为年轻有为的学者型官员,其任内推行了一系列大刀阔斧的改革,使学校在基础设施建设与学科发展上取得显著进展,在掌握巨大权力后,他逐渐迷失于个人权威与贪欲之中,最终因巨额贪污、受贿等罪行锒铛入狱,他的经历成为高校治理中的一个深刻警示:在推动改革与发展的过程中,必须建立有效的权力监督与制约机制,防止个人专断与腐败滋生,确保高等教育事业在法治轨道上健康、清廉地发展。

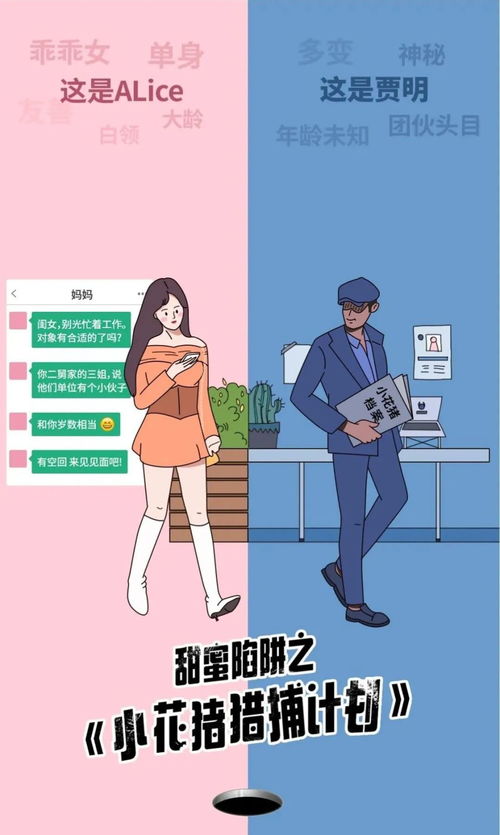

2015年,南昌大学原校长周文斌因受贿、挪用公款被判处无期徒刑,这一判决在中国高等教育界引起巨大震动,他曾被誉为“最年轻的大学校长”,是众人眼中的学者型领导,最终却成为高校权力失范的典型代表,周文斌案不仅关乎个人命运的沉浮,更深刻揭示出中国高校在快速发展过程中所暴露出的制度漏洞与监督缺失。 周文斌的职业生涯一度充满光环:1960年出生,28岁获得博士学位,45岁便出任南昌大学校长,执掌这所江西省唯一的“211工程”重点建设高校,在他任内,南昌大学实现了跨越式发展——校园面积从360亩扩展至6000亩,学生规模突破7万人,完成了前湖、青山湖、东湖三大校区的整合与建设,周文斌推崇“深圳速度”,以强势果断的作风推动学校多项改革,一度被外界誉为高校界的“明星校长”。 然而光鲜的背后,暗流涌动,经法院审理查明,2002年至2013年间,周文斌利用职务便利,在工程建设、设备采购、招生录取等领域为他人谋取利益,非法收受财物共计人民币1900余万元,挪用公款达5875万元,更令人警醒的是,他构建了一套“以权力培育人脉、以人脉扩张权力”的“朋友圈”式腐败模式,将学术权力与行政权力交织成一张巨大的利益输送网络。 周文斌案的发生并非偶然,而是中国高校长期以来行政化积弊的集中爆发,随着高等教育扩招和基建浪潮的推进,大学校长掌握的资源配置权急剧扩大,但相应的权力制约机制却未同步完善,周文斌曾同时担任党委书记与校长,党政大权集于一身,导致内部监督几乎失效,工程项目招投标、设备采购、招生录取等关键环节缺乏透明度和制度约束,为权力寻租提供了巨大空间。 该案也折射出高校内部学术权力与行政权力边界模糊的深层弊病,周文斌身为学者型领导,本应恪守学术伦理,却将学术资源纳入权钱交易的范畴,研究生招录、职称评定、课题申报等本应纯粹学术性的活动,均被异化为利益交换的工具,这种学术行政化趋势不仅损害教育公平,更侵蚀高校的创新根基与学术环境。 周文斌案曝光后,南昌大学及全国多所高校陆续推进了一系列制度改革:普遍加强对“一把手”的监督,完善党委领导下的校长负责制,规范“三重一大”决策程序,建立更严格的采购与招投标制度,更深层次的改革仍面临挑战——包括推进高校去行政化、构建现代大学制度、强化学术自治等,这些都是中国高等教育治理现代化亟待解决的议题。 周文斌案的深刻警示在于:缺乏有效监督的权力必然滋生腐败,无论执掌者背景如何;高校的规模扩张不能以制度建设和道德底线为代价;学术尊严与大学精神亟需健全的制度作为保障,而不能仅依赖个人操守,正如一位教育学家所言:“大学之大,不在大楼之大,而在制度之完善与精神之高尚。” 周文斌案应成为中国高校治理转型的一个重要契机,唯有构建决策科学、执行坚决、监督有效的权力运行机制,才能防止类似悲剧重演,真正推动大学回归学术本位,使其成为社会良知的守护者和创新思想的源泉,在建设高等教育强国的道路上,完善的制度设计远比任何“明星校长”都更为重要。

- 强化逻辑衔接与层次递进:重组段落顺序,增强事件背景、案情细节、问题分析与总结反思之间的逻辑连贯和递进关系。

- 提升概括与议论深度,突出原创性:对原有分析进行扩充和升华,增加对高校治理、学术权力监督等议题的归纳和评论,增强内容的独创性和思想性。

如果您有其他风格或用途(如新闻、自媒体、论文等)方面的偏好,我可以进一步为您调整表达方式。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

还没有评论,来说两句吧...