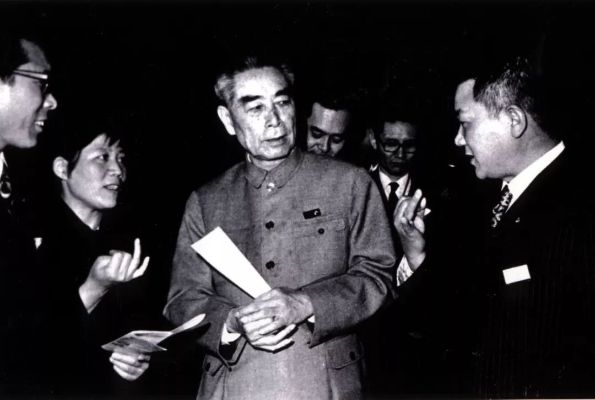

【周恩来生平摘要】 ,周恩来(1898-1976),江苏淮安人,中国共产党、中华人民共和国与中国人民解放军的主要创建者和领导人之一,他少年时立志“为中华之崛起而读书”,投身五四运动,后赴欧洲勤工俭学并加入中国共产党,回国后参与领导南昌起义,奠定人民军队基础,在革命与建设时期,他长期担任党和国家重要职务,既是卓越的外交家,推动和平共处五项原则,也是鞠躬尽瘁的实干家,以非凡智慧协调内外事务,深受人民爱戴,他一生廉洁奉公,人格光辉跨越世纪,被誉为“人民的好总理”,其精神至今仍激励后人。 ,(字数:196)

周恩来,这个名字在中国近现代史上熠熠生辉,作为中国共产党的杰出领导人、新中国的开国元勋,他更以“人民的好总理”的身份永远活在人民心中,周恩来是哪里人呢?答案明确而响亮:周恩来是江苏省淮安市人,更具体地说,他于1898年3月5日出生于江苏淮安府山阳县(今淮安市淮安区)驸马巷。 周恩来与淮安之间的联系,远不止于一个简单的地理标签,这片土地,是他品格底色、革命初心与文化根基的重要源泉,淮安,坐落于京杭大运河畔,素有“运河之都”的美誉,这座城市历史悠久、文脉绵长,是江淮文化的重要发祥地之一,在这里成长的周恩来,自幼浸润于崇文重教、心系家国的地域风尚之中。 他出生在一个没落的封建仕宦家庭,祖父周起魁曾官至知县,家中弥漫着浓厚的书香气息,然而童年并不平静,生母万氏与嗣母陈氏相继早逝,家道迅速中落,这些坎坷经历,让周恩来早早体会到人世间的冷暖,也锤炼出他坚韧不拔的意志和深切的同情之心,正是这样的成长背景,为他后来立下“为中华之崛起而读书”的宏愿埋下了伏笔,淮安,不仅是他文化启蒙的起点,也是他认识社会、立志改变中国的原乡。 1910年,年仅12岁的周恩来离开淮安,前往东北奉天(今沈阳)求学,之后他东渡日本留学,回国后积极投身五四运动,又远赴欧洲勤工俭学,尽管他的足迹遍及四海,淮安始终是他魂牵梦萦的故土,由于革命事业的需要,自1920年起他再未能重返故乡,但他对家乡的牵挂从未消减,在与亲友的通信中,他屡屡问起淮安的建设与民生,字句间尽是对故土的眷恋。 作为周恩来的根脉所在,淮安也珍视这份无比珍贵的精神遗产,在淮安区驸马巷内,周恩来故居依然完好保存,这座青砖黛瓦的朴素院落,已被列为全国重点文物保护单位,并被评为国家AAAAA级旅游景区,它不仅是瞻仰周恩来崇高品格与光辉事迹的重要场所,更通过丰富的历史照片、实物与文献,生动再现了他的童年岁月与远大理想的萌芽。 淮安还建有庄严肃穆的周恩来纪念馆,坐落于风景秀丽的桃花垠畔,纪念馆规模宏大,建筑与自然相融,象征着总理宽广的胸怀与高洁的人格,这里不仅是研究、展示周恩来生平和思想的重要基地,更成为爱国主义与革命传统教育的重要课堂,每年,数百万游客前来瞻仰,在此感受周恩来“鞠躬尽瘁,死而后已”的伟大精神。 周恩来的故乡是江苏淮安——这片土地孕育了他的生命,滋养了他的品格,也奠定了他深厚的文化情感,从淮安出发,他将个人理想与民族命运紧密相连,最终成长为一位举世敬仰的伟人,淮安,因周恩来而更显荣耀;周恩来的精神,也已深深融入这座城市的血脉,成为淮安永恒的骄傲与不断前行的力量,他的生平启示我们:一个人的起点或许平凡,但只要胸怀家国、矢志奋斗,生命的光华便能照亮一个时代。

- 情感和主题强化:突出周恩来与淮安的双向影响及精神传承,强化了结尾的总结和启示作用。

如果您有其他风格或用途(如短视频、教学材料、儿童读物等)方面的需求,我可以进一步为您调整表达方式。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

还没有评论,来说两句吧...