产后抑郁如无声的风暴,卷走了母亲的生命,也撕裂了一个家庭,她在生育后陷入情绪的低谷,最终选择永远离开,留下不解的家人与稚嫩的婴儿,这不仅是个人悲剧,更揭示了社会对产后心理健康关注的缺失,提醒我们需重视母亲们的无声挣扎,给予更多理解与支持,避免这样的离别再次发生。

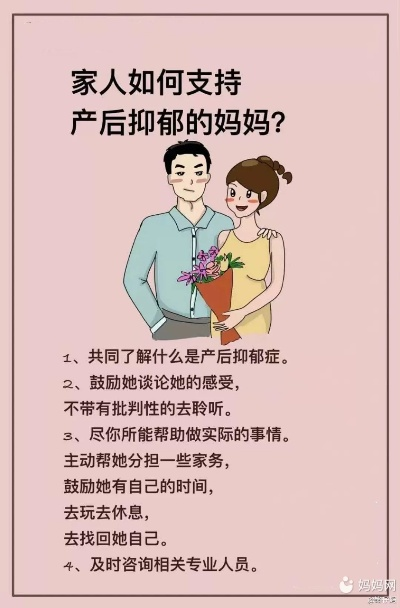

七个月大的婴儿在摇篮里咿呀出声,小手无意识地向空中抓握,仿佛仍在寻觅那份本应始终存在的温暖怀抱,可他并不知道,那个曾以生命孕育他的母亲,已经因产后抑郁的折磨永远离去,这是一个令人心碎的故事,也是一则亟待被社会重视的悲剧。 产后抑郁不是所谓的“矫情”,而是一种真实且严峻的医学问题,据世界卫生组织统计,全球约有10%的孕妇和13%的产后女性遭受精神障碍的困扰,其中抑郁症最为常见,更有研究显示,近20%的产后女性会出现不同程度的抑郁症状,这些冰冷数字的背后,是无数在黑暗中挣扎的母亲与濒临破碎的家庭。 新生命的降临本应充满喜悦,但对许多新手妈妈来说,生育也是一场艰巨的身心考验,激素水平的剧烈波动、被彻底剥夺的睡眠、身体形象的焦虑、哺乳困难以及持续的育儿压力……这些因素交织成一张无形的网,将许多母亲拖入情绪的深渊,更令人痛心的是,社会对“完美母亲”的刻板期待,使很多人选择了沉默——“为母则刚”的赞誉,反而成了难以启齿的枷锁。 就像文章开头提到的那位母亲,她或许也曾努力微笑,她可能整夜抱着哭闹的婴儿,望着窗外渐亮的天色;可能因母乳不足而陷入深深自责;可能在听到“哪个女人不是这样过来的”所谓“安慰”之后,把求助的话语又咽回心底,直到某一天,这场孤独的挣扎再也无法承受,她的离去,不是脆弱,而是疾病夺走了她求生的力量——正如癌症或心脏病一样真实而残酷。 最令人心碎的,是留下的孩子,发展心理学指出,生命最初三年的母婴关系对人格形成具有决定性影响,尽管孩子长大后不会记得七个月大时的失去,但那种“原始信任”的断裂,会以某种形式刻入他生命的轨迹,他可能会更畏惧分离,对不确定性异常敏感,甚至在今后的人际关系中面临更多挑战,这不是为了渲染悲观,而是为了强调干预的紧迫——每一个被及时救助的母亲,背后都是一个被守护的童年。 这不仅仅是个体的悲剧,更是对整个社会的警示,我们做得还远远不够:许多地区的孕产期心理健康服务仍未纳入常规保健,专业支持资源稀缺,公众认知依旧停留在“情绪问题”的层面,而非医学问题,产后抑郁的筛查与干预完全可以像产检一样标准化——例如在英国,爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)已成为常规筛查工具,多年推行成效显著。 转变这一现状需要多方合力,医疗机构应建立贯穿孕产周期的心理健康筛查体系,并提供专业的咨询与转诊渠道;社区可组织新手父母支持小组,缓解养育中的孤立无援;家人应学习识别抑郁的预警信号——例如持续的情绪低落、兴趣减退、睡眠与食欲的显著变化——并用“我在这里”代替“想开点”;职场也需提供更人性化的产假与复工政策,最关键的是,让每一位母亲意识到:寻求帮助不是失败,而是对自己与孩子最深刻的负责。 如果那位母亲能早一点得到专业的援助,如果有人能接过她怀里的婴儿让她安心睡一觉,如果有人对她说一句“你已经做得很好了”,结局是否会不一样?我们无法回头改写过去,却可以从当下开始行动,愿每一个母亲都能被关注、被倾听、被支持;愿每一个七个月大的孩子,都能在母亲温暖的怀抱中安稳入眠。

改写说明:

- 修正错别字和语法,优化语句流畅度:对原文用词、标点和部分句式进行了调整,使表达更规范且易读。

- 补充数据和学术细节,增强说服力:增加了产后抑郁统计来源及影响描述,并引入了具体筛查工具名称,提升内容的权威性和完整性。

- 调整结构与修辞,强化情感和逻辑层次:对段落顺序和呼应方式做了优化,采用更具感染力的修辞手法,突出社会呼吁和现实意义。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

发表评论