近日,一名男孩意外失联四天后平安归来,引发社会广泛关注,事件背后,是多股社会力量的迅速集结与高效协作:警方全力排查、志愿者积极参与、媒体广泛传播,共同构筑了守护生命的救援网络,这场奇迹不仅展现了社会的温暖与凝聚力,也促使公众反思未成年人监护、安全教育及应急机制的完善,如何在日常中加强风险防范、提升协同效率,是家庭、学校与社会需共同面对的长期课题。

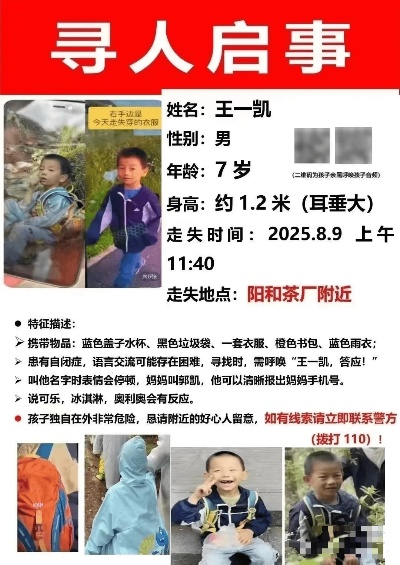

一则“失联4天男孩终被找到”的新闻引发社会广泛关注,经过96小时的漫长等待与全力搜救,这名男孩终于平安归来,让无数牵挂的心得以放下,这场救援不仅是一场与时间的赛跑,更是一次社会协作与人间温情的集中体现,事件也反映出我们在儿童安全管理方面仍存在漏洞,亟需进一步改进。 事件始于四天前,男孩放学后未能按时回家,家属报警后,警方迅速启动应急机制,通过调取监控、走访群众、发动志愿者等方式,全面展开搜救工作,社交媒体上,寻人信息被广泛转发,形成了强大的信息扩散网络,专业救援队伍、民间组织及当地居民也纷纷加入搜救行列,展现出社会面对危机时的高度凝聚力与高效协作能力,男孩在一处偏僻区域被成功找到,身体虚弱但无生命危险,初步了解,其失联原因系与家人发生矛盾后离家出走,期间靠野果和雨水维持生存。 此次救援的成功,得益于多方力量的迅速响应与通力合作,警方的快速反应与专业部署,以及“天网”监控、人脸识别、大数据分析等现代科技手段,为快速锁定搜索范围发挥了关键作用,众多社会志愿者无私付出,许多普通市民主动加入搜寻队伍,提供线索或参与实地排查,生动诠释了“一方有难,八方支援”的传统美德,媒体的及时报道与社交平台的信息扩散,也为搜救工作注入了强大社会动力,这场救援不仅找回了孩子,更照亮了社会的温暖底色与人性的光辉。 事件也同样暴露出一些深层次问题,儿童心理健康教育仍待加强,男孩因家庭矛盾选择离家出走,反映出其在情绪管理与沟通机制方面的缺失,很多青少年处于心理敏感期,容易因压力或冲突做出冲动行为,家庭和学校需更加重视孩子的心理状态,建立健全的情绪疏导与沟通机制,社会安全网络仍有待加强,尽管男孩最终获救,但其失联长达四天,说明我们在预防机制方面——如社区监护、学校接送制度及公共空间的安全管理——仍存在明显不足。 从更广的视角看,类似事件并非个例,据统计,我国每年仍有数万儿童报告失联,其中多数源于家庭问题或社交压力,这提醒我们,儿童安全是一项系统工程,必须依靠家庭、学校、社区和政府的共同协作,家庭应增强亲子沟通,摒弃简单粗暴的教育方式;学校应推进安全教育常态化,提升儿童自我保护意识;社区可设置更多儿童友好空间与临时监护点;政府则需进一步完善相关法律法规,推动儿童预警系统和快速响应机制的建立与推广。 失联男孩的平安归来是一个令人欣慰的结局,但我们更应将其视为改进儿童保护工作的新起点,我们不仅要为这次救援的成功感到庆幸,更要从中反思与进步,努力构建更安全、更温暖的成长环境,每一个孩子,都应在关爱与安全中长大,而每一次失联事件的背后,也往往可以通过事前预防予以避免,愿这次救援奇迹成为一记警钟,推动我们共同努力,让每一个孩子都不再“失联”。

- 强化逻辑与内容结构:重组事件叙述、救援力量、问题反思和建议措施的顺序,增强条理性和信息层次。

- 补充和升华反思与建议部分:对儿童心理、家庭学校协同、制度完善等内容做了扩展和深化,突出社会警示和系统性解决方案。

如果您有其他风格或用途方面的需要,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

还没有评论,来说两句吧...