在视觉艺术的迷宫中,亚洲色谱不仅是色彩的呈现,更是深植于文化土壤的叙事载体,每一种颜色背后,都承载着特定文化的历史记忆、哲学观念与社会隐喻,中国红象征吉祥与热烈,日本侘寂的灰调传递残缺之美,印度的斑斓色彩体现生命轮回的信仰,这些色彩超越了视觉表象,成为连接过去与现在、个体与集体的文化符号,编织出独特而复杂的亚洲文化身份与情感表达网络。

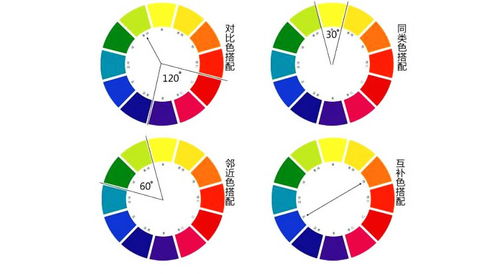

“亚洲色图”一词在数字语境中常被简化为某种暧昧的符号,然而其背后所承载的文化厚度,远超表象的视觉印象,当我们剥离现代语义的包裹,会看见亚洲的色彩体系实则是一部用视觉书写的文明史诗——从朱红的宫墙到靛蓝的染布,从金黄的佛寺到墨黑的山水,每一种颜色都不仅是视觉的符号,更是承载着千年集体记忆的文化密符。 东亚的色彩哲学深植于“天人合一”的宇宙观,中国的“五色体系”将青、赤、黄、白、黑与五行、方位、季节相呼应,形成一套完整而严谨的象征系统,紫禁城的红墙黄瓦不仅是美学的表达,更是权力与天命的视觉宣言:红色象征吉祥与威严,黄色代表中央与皇权,这种色彩政治学在朝鲜半岛的宫殿建筑中也得到延续,尽管色调渐趋含蓄素雅,却依然保持着严格的等级秩序,日本的色彩文化则发展出更为精微的美学体系,源自中国的「襲の色目」制度,将色彩组合与季节诗意相联结,如“山吹色”与“萌黄色”的渐变,细腻捕捉自然时序的流转。 南亚与东南亚则展现出截然不同的色彩美学,印度次大陆的色彩狂欢源于其宗教的多元共生:印度教庆典中洋溢的姜黄与朱砂,锡克教旗帜上的藏蓝与金黄,伊斯兰文化中的孔雀绿与纯白,共同绘就一幅宗教共存的视觉长卷,泰国寺庙的金色穹顶在赤道阳光下熠熠生辉,既表达对佛教的尊崇,也通过夺目的视觉体验强化信仰的感染力,而巴厘岛上常见的黑白格纹布幔,象征着善恶的平衡与对立,这种二元共生的美学观念深深植根于日常之中。 色彩的制造技艺本身,就是一部文明交流的见证史,中国辰州开采的朱砂,经丝绸之路西传;印度的靛蓝染术通过海上商路影响全球纺织业;日本以蓼蓝染制而成的“蓝染”工艺,更发展出百种以上的渐变色阶,这些技术的传播不仅是物质交换的产物,更是知识与观念交融的体现,阿姆斯特丹博物馆中珍藏的亚洲染织品,无声诉说着色彩如何成为跨文化对话的媒介。 当代亚洲正在积极重构自身的色彩叙事,从原研哉极具哲思的“白”之美学,到张艺谋电影中浓墨重彩的政治隐喻;从宝利亚电影中绚烂奔放的视觉狂欢,到东南亚数字艺术对传统色系的复兴与再创——无不显示出亚洲创作者对色彩文化的深度再阐释,这种创新并非对传统的简单复刻,而是在全球视野下对本土美学的重新发掘,首尔街头融合传统五方色的现代建筑,新加坡花园城市中贯穿的绿意美学,都是传统色彩观与现代生活创造性结合的典范。 当我们再度谈论“亚洲色图”时,早已不应局限于扁平化的符号想象,这片大陆的色彩丰富性正如其文化多样性:既有严谨的象征体系,也充满流动与融合的跨界实践,每一抹颜色都是历史的切片,是文明对话的痕迹,是过去与现在持续交谈的证明,在这个像素化的时代,重新解读亚洲的色彩密码,或许能够帮助我们越过表象的迷雾,抵达文化深层结构的真相——那里从来没有单一的色板,只有始终在流动、混合与再创造的,视觉的诗。

- 强化逻辑衔接与学术表达:增加衔接词和理论化用语,优化段落及句间逻辑,提升内容的连贯性和学术气质。

- 补充具象案例和修辞手法:在适当位置增添文化、建筑和艺术方面的具体事例及修辞,增强原创性和画面感。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

还没有评论,来说两句吧...