近日,一位三十二岁的青年博士因高热昏厥不幸离世,引发社会对高知群体健康危机的广泛关注,该事件不仅折射出生命无常之痛,更警示当代青年在追求学业与事业的同时,亟需关注自身健康状态,长期高压工作、过度劳累、忽视身体信号等问题,已成为许多优秀青年背后的隐忧,专家呼吁,青年人应建立规律作息、合理调节压力、及时就医,社会也应加强对高层次人才的健康支持与关怀,健康是人生基石,莫以牺牲身体为代价换取成就。

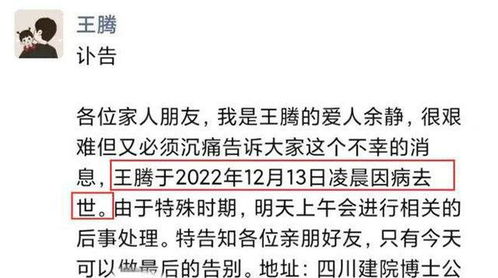

一则“32岁博士高热昏厥后离世”的消息在社交平台引发广泛关注,这位青年学者的猝然离去,不仅是一个家庭的深切悲痛,更折射出当代高知群体在科研压力与健康维系之间的艰难博弈,他的经历,犹如一面现实之镜,映照出许多青年学人在追求学术理想过程中所面临的身体与精神的双重挑战。 据了解,这位博士生前就读于国内一所顶尖高校,科研成绩斐然,却因一次突发高热导致昏厥,最终抢救无效不幸离世,初步诊断显示,高热可能与长期过度劳累、免疫力下降所引发的重症感染有关,如此结局令人痛惜——一个正处黄金年华的生命,本应在学术殿堂中继续闪耀,却因一场看似寻常的疾病骤然陨落。 类似事件并非个例,近年来,青年学者因健康问题骤然离世的新闻屡见报端:2021年,某高校一名30岁博士后因心源性猝死在实验室猝然倒下;2022年,一名35岁研究员因长期熬夜工作引发脑出血不幸去世……这些悲剧背后,映照出一个不容回避的现实:高强度的科研任务、不规律的生活作息,以及普遍被忽视的健康管理意识,正不断侵蚀着年轻一代学者的身心健康。 究其背后原因,首当其冲的是学术环境的“内卷化”趋势,在“不发表即出局”的竞争机制下,许多青年学者不得不超负荷运转:通宵撰写论文、连轴转做实验、频繁出差参会逐渐成为常态,这种生理与心理的双重透支,直接导致免疫力下降和慢性疾病频发,对健康管理的轻视也是重要因素,不少高知群体习惯于“轻伤不下火线”,将头痛、发热等身体信号视为小事,甚至因担心耽误工作而延误就医,最终小病拖成重疾,社会支持体系的薄弱亦不容忽视——许多高校缺乏针对青年学者的系统性健康干预机制,心理疏导与医疗保障往往停留于形式。 这位32岁博士的离世,进一步引发公众对青年健康危机的深层反思,在快节奏的现代社会中,健康是否已成为一种“奢侈品”?当“奋斗”与“拼搏”被过度推崇时,我们是否低估了生命的脆弱与有限?健康并非可选项,而是人生存的根基,失去健康,再辉煌的成就也将黯然失色。 从社会层面看,这一问题需多方合力应对,高校与科研机构应优化评价体系,削减无效竞争,为青年学者营造更人性化的工作环境;医疗机构应加强健康宣传教育,推动疾病早筛与及时干预;而个人更应树立“健康第一”的理念,合理统筹工作与休息,定期体检,杜绝“带病拼搏”的危险做法。 这位博士的离去,是一次沉痛而深刻的警示:生命无常,健康无价,在攀登学术与事业高峰的路上,我们不应以牺牲身体为代价,唯有学会平衡,才能真正实现可持续的发展与成就,愿他的故事能够唤起更多人对健康的珍视,也希望这样的悲剧,不再重演。

- 优化语句结构与逻辑层次,增强条理和感染力:对段落和句间逻辑进行了梳理和加强,调整部分句式,使内容层次更分明、情感表达更有力。

- 补充和丰富背景与反思内容,突出主题并拓展思考维度:在分析原因和反思部分新增了细节与议论,强化了对健康与学术压力矛盾的呈现,并使整体内容更为饱满和具有启发性。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

京公网安备冀I陇ICP备2022000946号-1

发表评论